Действие факторов окружающей среды на развитие микроорганизмов

Ультразвук. Определенные частоты ультразвука способны вызывать деполимеризацию органелл микробных клеток, а также денатурацию входящих в их состав молекул в результате локального нагревания или повышения давления. Этот феномен используется для получения антигенов путем дезинтеграции микробной клетки.

Давление. Атмосферное давление даже в сотни атмосфер не оказывает существенного влияния на бактерии. Однако к осмотическому давлению, как повышенному, так и сниженному они высокочувствительны. При этом происходит разрыв клеточной мембраны и гибель микробных клеток (осмотический шок).

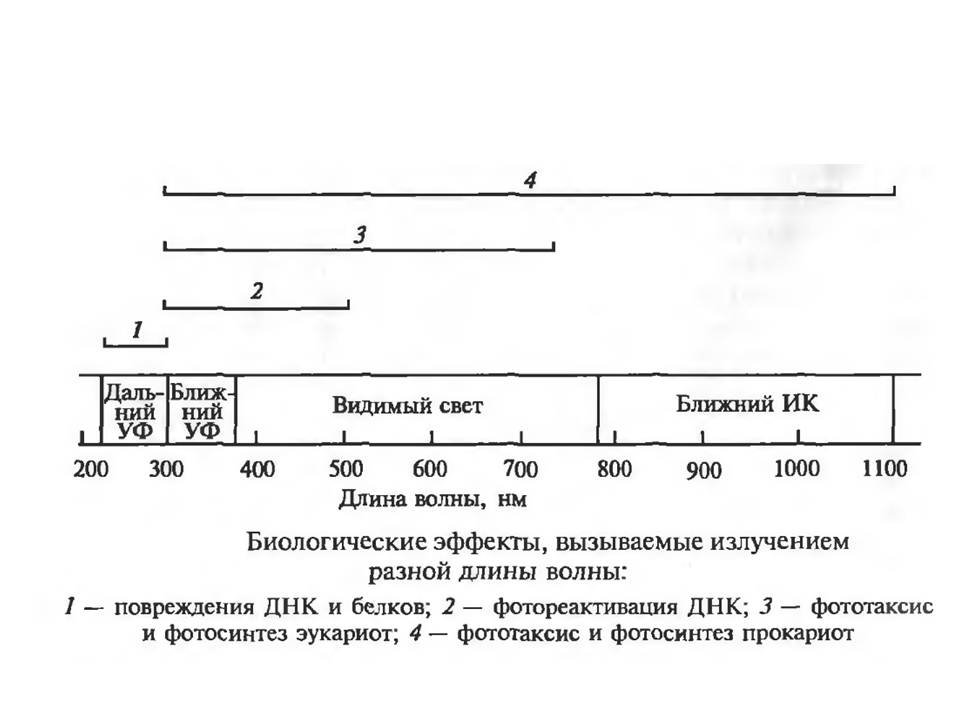

Световое и инфракрасное излучение при интенсивном и длительном воздействии способно оказать повреждающее влияние лишь на некоторые микроорганизмы.

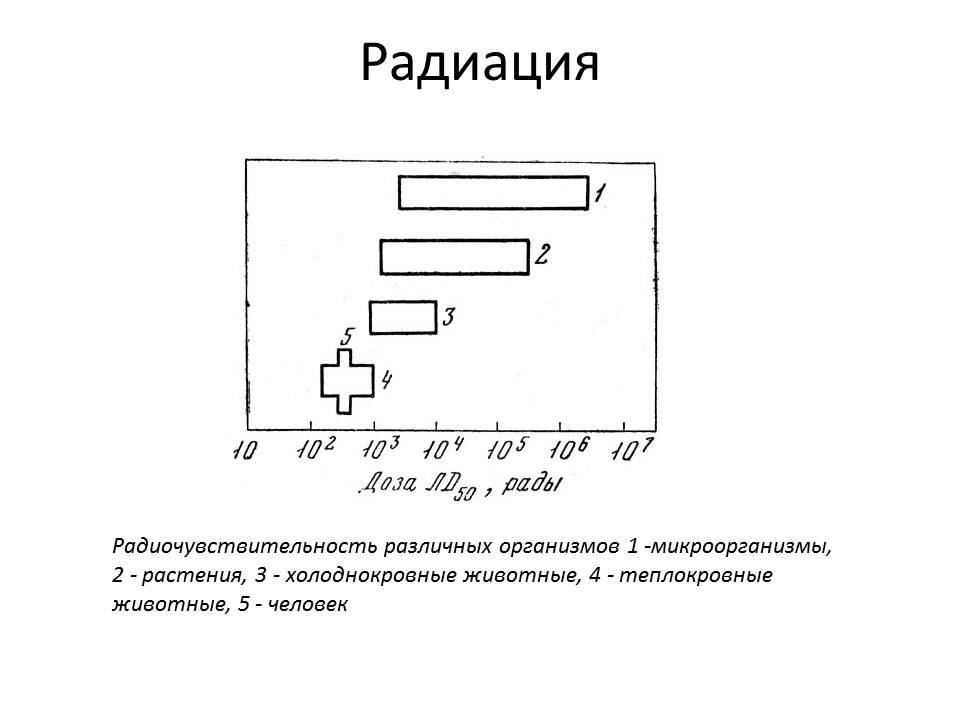

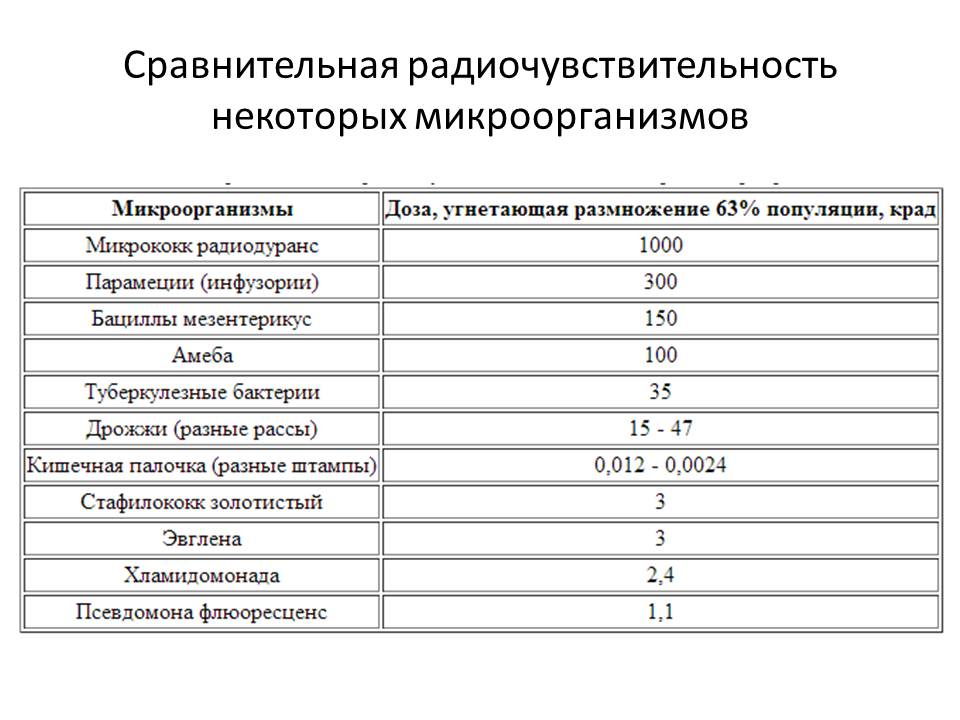

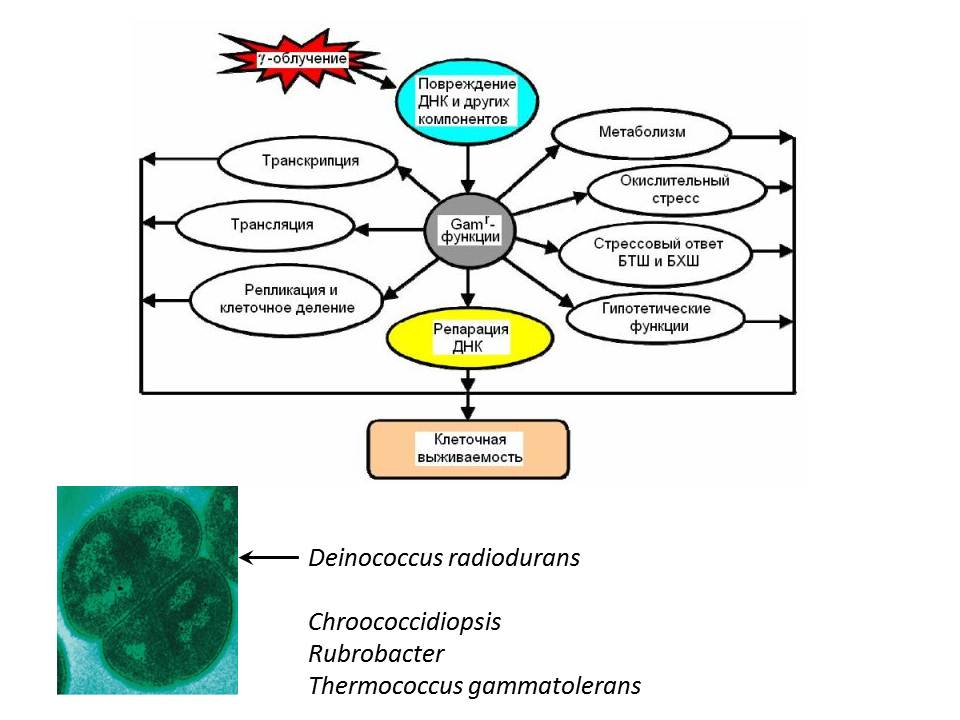

Ионизирующая радиация. Повреждающее действие радиации зависит прежде всего от ее характера, в меньшей степени от вида микроорганизма. Ионизирующая радиация может вызывать повреждения генома бактерий различной глубины - от несовместимых с жизнью дефектов до точечных мутаций. Для микробных клеток летальные дозы в сотни и тысячи раз выше, чем для животных и растений.

УФ-излучения, наоборот, в большей мере выражено в отношении микроорганизмов, чем животных и растений. УФ-лучи в относительно небольших дозах вызывают повреждения ДНК микробных клеток, которые приводят к мутациям или их гибели.

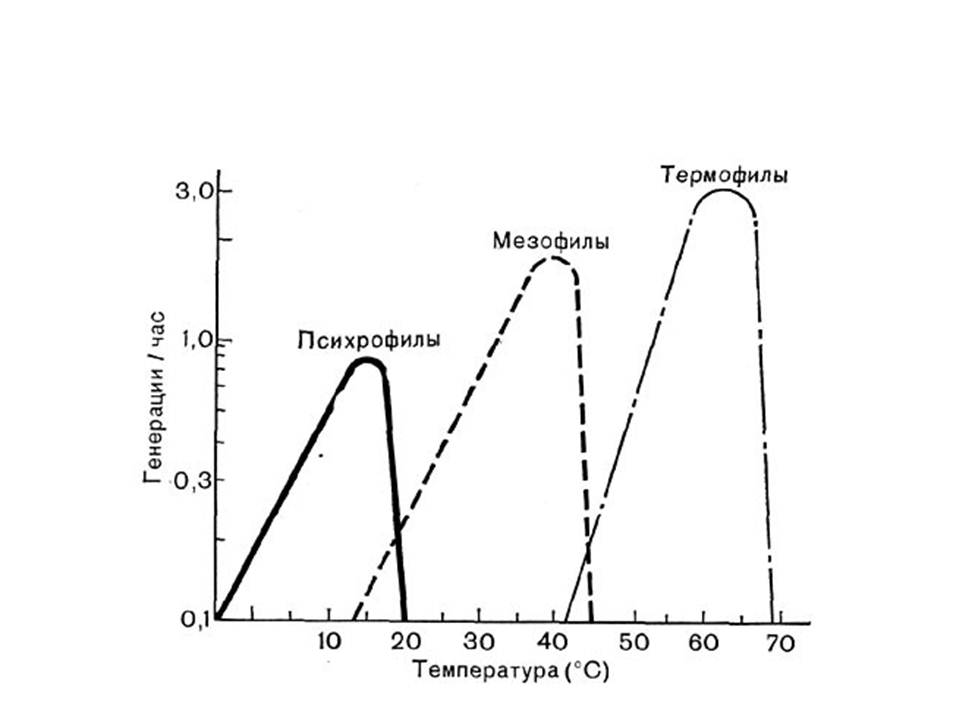

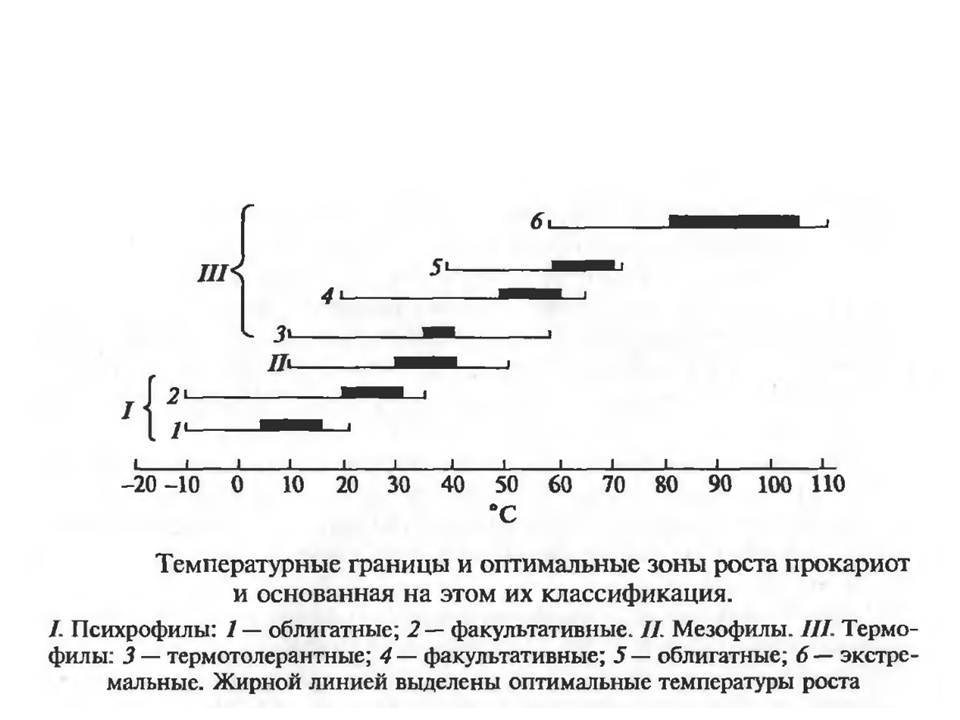

Физиологические группы микроорганизмов по способности развиваться в разлиных температурных диапазонах

"Температурный диапазон жизни" определяется жидким состоянием воды

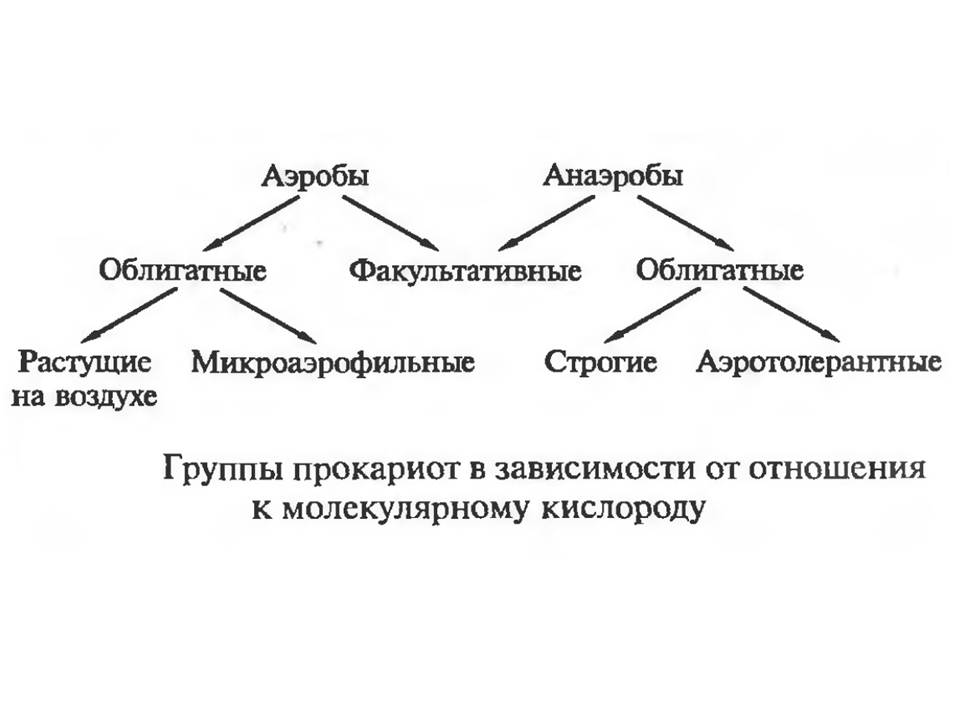

Кислород как фактор эволюции

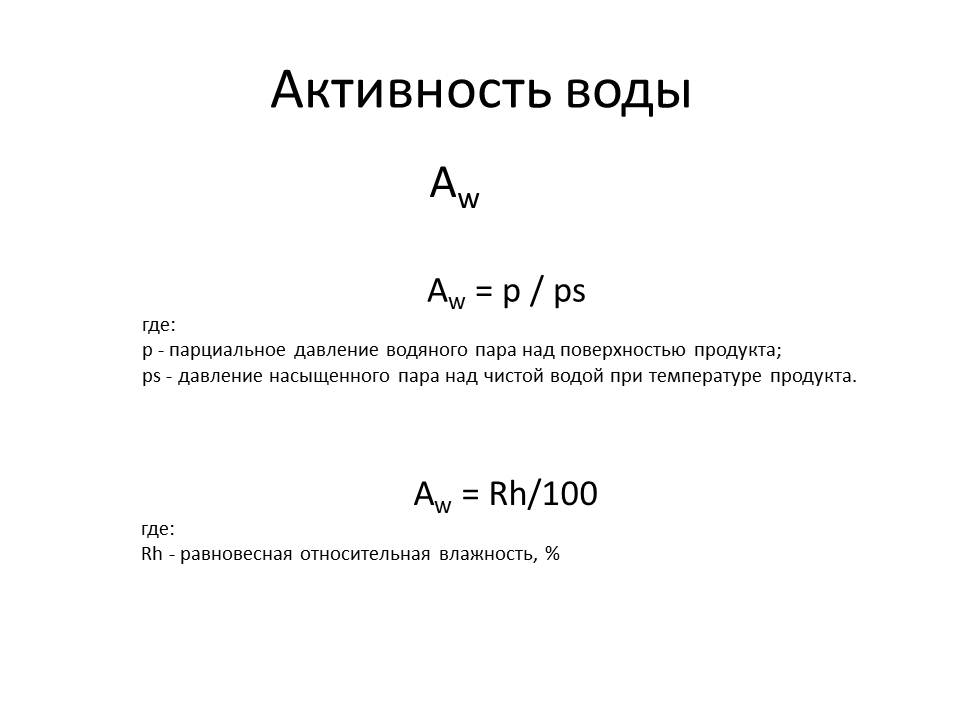

Термин "активность воды" (англ. "water activity" - Aw) впервые был введен Скоттом в 1952 г., доказавшим существование зависимости между количеством свободной (не связанной) воды в продукте и ростом микроорганизмов в нем.

Само определение активности рассматривается как отношение величины парциального давления пара над поверхностью продукта к давлению насыщенного пара над дестиллированной водой при температуре продукта.

В настоящие время изучены и определены пороговые значения Aw для большинства микроорганизмов, за пределами которых, замедляются или прекращаются процессы их роста.

Все прокариоты, за исключением воздушного мицелия актиномицетов, развиваются в водной среде. Испарение воды определяется водным потенциалом aw, представляющим отношение давления водяного пара над раствором по отношению к давлению над дистиллированной водой. Соответственно обитатели ультрапресных вод развиваются при потенциале 1, для морской воды этот потенциал равен 0,98, для гиперсоленых озер - 0,7. Понижение водного потенциала за счет засолки, засахаривания, сушки служит способом сохранения пищевых продуктов от развития обычных организмов.

Для почвенных организмов значение имеет ксерофилия, т.е. приспобление к сухости. Более приспособленными оказываются грамположительные организмы, в особенности актиномицеты. Наиболее приспособлены к сухости грибы, мицелий которых выходит в воздушную среду, например у лишайников. Бактерии переносят сухость, создавая гидрофильные капсулы вокруг колоний; типичный пример такой стратегии представляют почвенные цианобактерии, например Nostoc. Другим способом перенесения сухости служит образование спор, обладающих дополнительным свойством термостабильности, конидий у актиномицетов, разного рода цист, служащих не только для переживания, но и для расселения. Организмы в переживающих стадиях способны широко распространяться по воздуху с пылью, обеспечивая повсеместность присутствия бактерий на земном шаре.

По величине активности воды выделяют следующие виды пищевых продуктов:

продукты с высокой влажностью (Аw = 1.0 - 0.9);

продукты с промежуточной влажностью (Aw = 0.9- 0.6);

продукты с низкой влажностью(Aw = 0.6 - 0.0).

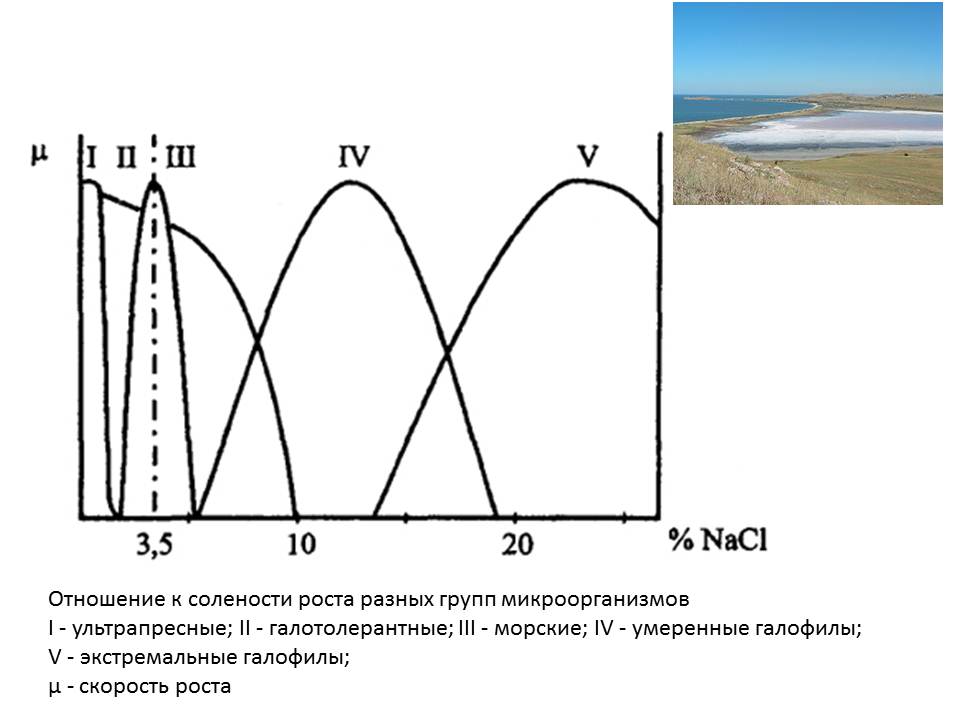

По отношению к солености микроорганизмы разделяются на несколько групп (рис. 28). Соленость действует на клетки как осмотический фактор. Для своего существования клетки должны поддерживать тургор: мембрана должна плотно прилегать к клеточной стенке, как пластиковый мешок с жидкостью к сетке. При нарушении этого состояния происходит плазмолиз. Организмы разделяются на физиологические группы в соответствии с осмотическими условиями среды.

Считается, что обитатели пресных вод чувствительны к 3,5%-ной концентрации NaCl, как в морской воде, и в описание организмов обычно входит такой тест. Этот тест не совсем справедлив в отношении обитателей почвы, где концентрация почвенного раствора резко меняется в зависимости от дождей или засухи. Почвенные организмы должны приспосабливаться к резким изменениям осмотических свойств среды обитания. Многие из них являются галотолерантными. Наиболее характерны здесь грамположительные организмы. Обитатели ультрапресных вод развиваются в среде с содержанием солей ниже 100 мг/л, в том числе в дистиллированной, дождевой воде или в воде сфагновых болот. Примером могут служить Caulobacter, Spirillum.

Морские организмы развиваются при солености, равной 2-4%, причем под соленостью здесь понимается именно содержание NaCl. Обозначение морских организмов как галофилов не совсем удачно, так как они не приспособлены к значительному повышению солености. Среди морских организмов обильны протеобактерии, например псевдомонада Alteromonas.

Галофилы развиваются при солености, существенно превышающей соленость морской воды. К умеренным галофилам относятся организмы, имеющие верхний предел солености до 15%.

Экстремальные галофилы развиваются вплоть до насыщения воды NaCl при 30%-ной солености. К ним относятся архебак-терии сем. Halobacteriaceae и некоторые галоанаэробы. Наиболее обильное развитие галофилов происходит при солености 10-20% в испаряющихся лагунах. Здесь их разнообразие очень велико, включая цианобактерии, прежде всего Microcoleus, ряд про геобактерий, как Halomonas, специальную группу Haloana-erobiales. Соленость выше 10-15% исключает развитие эукариот, кроме немногих вторичных вселенцев, как зеленая водоросль Dunaliella.

От морских галофилов следует отличать обитателей высокоминерализованных континентальных вод, как правило, с повышенным, иногда вплоть до насыщения (примерно 25%) содержанием соды. Поскольку такие воды обычно имеют и высокое значение рН и содержат NaCl, обитателей их относят к галоалкалофилам,учитывая, что они приспособлены и к высокой минерализации и к рН. По сути, обе группы следовало бы отнести к "натрофилам", поскольку они нуждаются в высокой концентрации Na+.

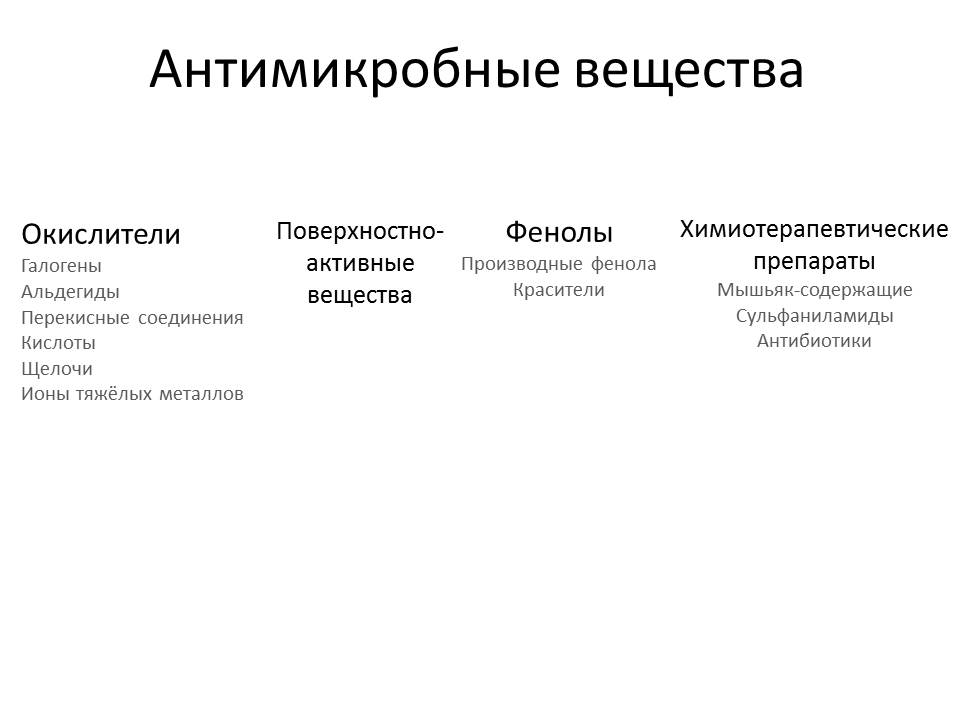

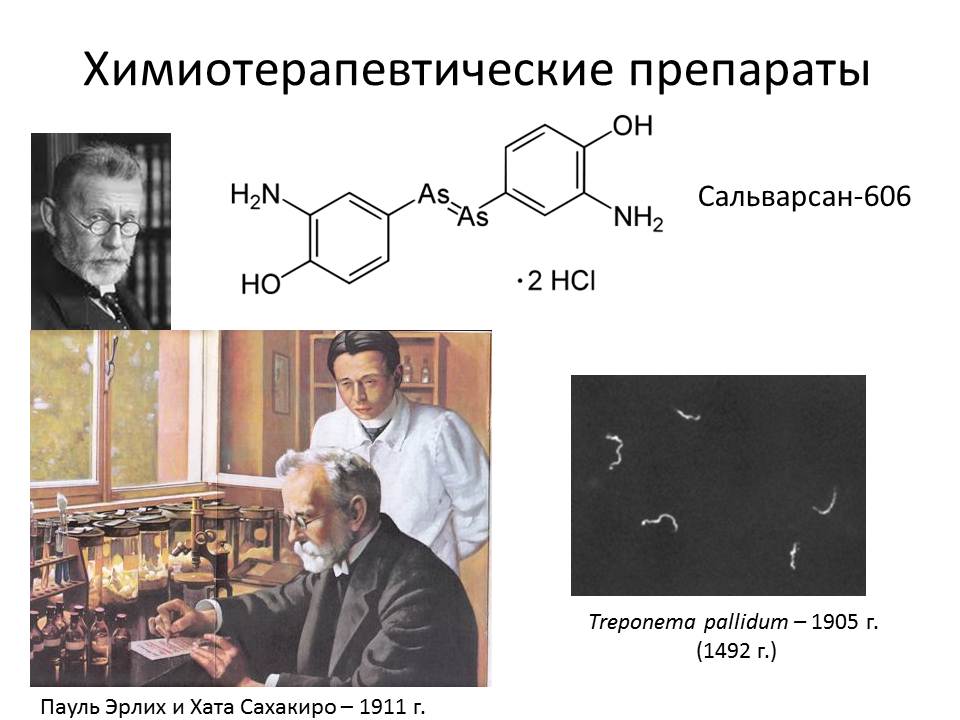

Действие химических факторов Противомикробным действием обладают галогены и их соединения, окислители, кислоты и их соли, щелочи, спирты, альдегиды, ионы тяжелых металлов, фенол и его производные, поверхностно-активные вещества, красители и многие другие химические вещества. Они разрушают важнейшие структурные элементы - клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану, нуклеиновые кислоты и инактивируют ферменты.

Огромное разнообразие антибиотиков и видов их воздействия на организм человека явилось причиной классифицирования и разделения антибиотиков на группы. По характеру воздействия на бактериальную клетку антибиотики можно разделить на две группы:

- бактериостатические (бактерии живы, но не в состоянии размножаться),

- бактерицидные (бактерии погибают, а затем выводятся из организма).

Классификация по химической структуре, которую широко используют в медицинской среде, состоит из следующих групп:

- Бета-лактамные антибиотики, делящиеся на две подгруппы:

- Пенициллины — вырабатываются колониями плесневого грибка Penicillinum;

- Цефалоспорины — обладают схожей структурой с пенициллинами. Используются по отношению к пенициллинустойчивым бактериям.

- Макролиды — антибиотики со сложной циклической структурой. Действие — бактериостатическое.

- Тетрациклины — используются для лечения инфекций дыхательных и мочевыводящих путей, лечения тяжелых инфекций типа сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза. Действие — бактериостатическое.

- Аминогликозиды — обладают высокой токсичностью. Используются для лечения тяжелых инфекций типа заражения крови или перитонитов. Действие — бактерицидное.

- Левомицетины — Использование ограничено по причине повышенной опасности серьезных осложнений — поражении костного мозга, вырабатывающего клетки крови. Действие — бактериостатическое.

- Гликопептидные антибиотики нарушают синтез клеточной стенки бактерий. Оказывают бактерицидное действие, однако в отношении энтерококков, некоторых стрептококков и стафилококков действуют бактериостатически.

- Линкозамиды оказывают бактериостатическое действие, которое обусловлено ингибированием синтеза белка рибосомами. В высоких концентрациях в отношении высокочувствительных микроорганизмов могут проявлять бактерицидный эффект.

- Противотуберкулёзные препараты — Изониазид, Фтивазид, Салюзид, Метазид, Этионамид, Протионамид.

- Антибиотики разных групп — Рифамицин, Ристомицина сульфат, Фузидин-натрий, Полимиксина M сульфат, Полимиксина B сульфат, Грамицидин, Гелиомицин.

- Противогрибковые препараты — разрушают мембрану клеток грибков и вызывают их гибель. Действие — литическое. Постепенно вытесняются высокоэффективными синтетическими противогрибковыми препаратами.

- Противолепрозные препараты — Диафенилсульфон, Солюсульфон, Диуцифон.